各地の民話・伝説に見る鬼

女木島伝説(香川県)

女木島は、高松市の北約4キロメートルに浮かぶ島で、北部が円錐形、南部は緩やかな溶岩台地になっています。

女木島は、高松市の北約4キロメートルに浮かぶ島で、北部が円錐形、南部は緩やかな溶岩台地になっています。

この島は、鎌倉時代には四国本土の豪族、香西氏の領地であり、室町時代の末から江戸時代の初期には香西氏の一族、直島の高原氏が所有していました。1672年(寛文12年)に幕府の直轄地(天領)となり、天領の時代は直島・女木島・男木島を「直島三か島」と称しました。1890年(明治23年)2月に女木島と男木島を合わせて雄雌島村となり、1956年(昭和31年)に高松市と合併し、現在に至っています。

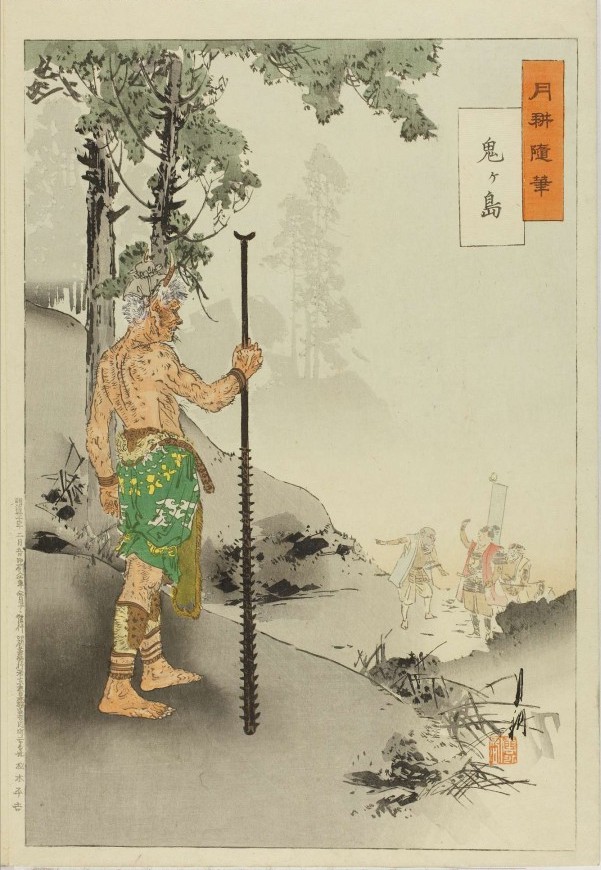

この島は、別名「鬼ヶ島」とも呼ばれ、島の中腹に巨大な洞窟があることからこの名がつきました。この島は、桃太郎伝説の舞台とされており、鬼が住んでいたと言われています。

女木島の主な観光地は、「鬼ヶ島大洞窟」で、広さ4000平方メートル、奥行き400mの洞窟です。洞窟の中は夏でも涼しく、常に気温は外より低い状態です。入口から出口まで、桃太郎伝説に沿って紹介していて、様々な鬼達が出迎えてくれます。

女木島には、「鬼ヶ島おにの館」という総合案内所もあり、鬼の資料館や売店が設けられています。また、「住吉神社大祭り」や「学童ドッチボール大会」など、地元の行事も盛んです。

女木島の鬼伝説は、桃太郎伝説と深く結びついています。

桃太郎伝説の地は全国にいくつもあり、高松市もその一つです。

高松の桃太郎伝説は、地元小学校の教師だった橋本仙太郎氏が時の内閣総理大臣・大隈重信の言葉から着想を得たものです。

橋本氏は、それをもとに高松の地名や地形を結びつけて、1930年に四国民報に「童話『桃太郎』の発祥地は讃岐の鬼無」と発表し、高松版の桃太郎が誕生しました。

香川県の桃太郎は、紀元前200年ごろに実在したと言われる7代孝霊天皇の皇子・稚武彦命がモデルで、鬼は女木島を拠点にしていた海賊です。

稚武彦命は、讃岐の国(現在の香川県)に来たとき、土地の住民が鬼の出没で苦しんでいるのを知りました。そこで、犬島(イヌ)、陶の猿王(サル)、雉ヶ谷(キジ)の勇士たちを率いて、鬼を征伐しました。

鬼がいなくなったことを示す地名として、香川県には「鬼無(きなし)」という地名があります。

また、女木島の名前の由来は、源平合戦で那須与一が射た扇のこわれた残りが流れ着いたことから、「めぎ(めげた=こわれたの意)」という名前がついたとも言われています。