各地の民話・伝説に見る鬼

酒呑童子伝説(京都)

酒呑童子は、平安時代初期の日本における鬼の伝説に登場する鬼の一種です。

彼は大江山に住む鬼の頭領とされ、美しい容姿と妖艶な魅力で人々を引き寄せ、特に若者や姫君をさらって生命力を吸収することで力を増していました。

彼はまた、酒を好むことでも知られており、人間の宴席に忍び込んで酒宴を楽しむエピソードも伝えられています。

物語では、酒呑童子は異界に属する存在であり、その目的は人間の生命力を吸収することによって自らの力を強化することでした。

彼は美貌と巧妙な手段を用いて人間社会に忍び込み、宴席や酒宴で人々を引き込んでいました。その一方で、彼が若者や姫君をさらい、その生命力を奪うことで、彼の邪悪な本性が浮き彫りにされています。

酒呑童子の物語には、いくつかの異説やバリエーションがあります。例えば、酒呑童子の出生については、越後国の山寺で生まれたという説や、伊吹山の大明神の子という説などがあります。また、酒呑童子の住処については、大江山と伊吹山の二説があります。さらに、酒呑童子の配下についても、茨木童子や大江山四天王と呼ばれる鬼たちがいたとされます。酒呑童子の物語は、様々な文献や絵巻に記されており、その中で細部が異なっています。

また、酒呑童子がどのようにして退治されたかについては、異なる伝承や物語によって異なります。代表的なものとしては、平安時代の武将である源頼光(みなもとのよりみつ)と彼の四天王が関わるエピソードがあります。もっとも源頼光による酒呑童子の討伐に関する具体的な物語や伝承も、複数存在し、それぞれ異なる要素が含まれています。以下に、その中で代表的なものの一つを紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

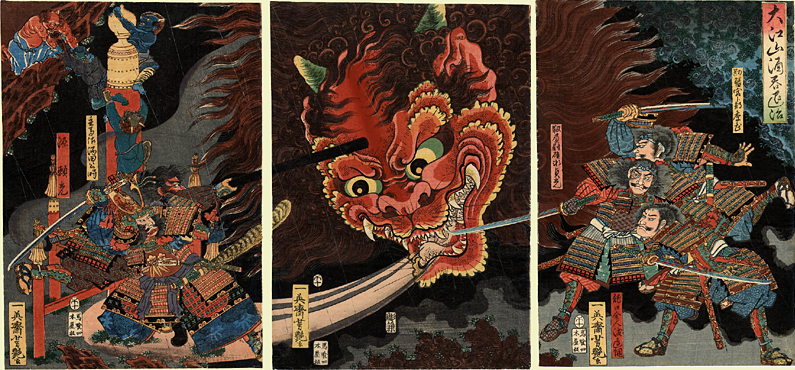

源頼光(みなもとのよりみつ)は、平安時代の武将で、彼を中心に纏められた四天王(してんのう)は、妖怪や鬼との戦いで知られています。酒呑童子の伝説においても、彼が主導する四天王が大江山に乗り込み、酒呑童子との壮絶な戦いが描かれています。

当時、京では丹波国(現在の京都府中部、兵庫県東部)大江山に棲む鬼の「酒呑童子」(しゅてんどうじ)が人をさらうなどの悪行を繰り返していました。困り果てた「一条天皇」(いちじょうてんのう)は源頼光に酒呑童子征伐を命じます。

源頼光は大江山に赴く前に、神仏に庇護を願い、霊験あらたかな宝物や神聖な武具を授かりました。その中で最も有名なのは、頼光の使いである弁財天(弁才天)から授かったとされる名刀「安綱(やすつな)」です。この名刀は酒呑童子との戦いで大いに活躍することになります。

源頼光は「頼光四天王」と呼ばれる忠臣と共に、山伏を装い鬼の居城を訪ねました。山伏の姿をした6人を見て、酒呑童子は修験者だと思い、彼らを歓迎するために宴を開きました。

そこで源頼光が持ち込んだ酒を差し出すと、酒好きな酒呑童子はさっそく手下の鬼達を交えて宴会は盛り上がります。実はこの酒、「神便鬼毒酒」(じんべんきどくしゅ)という毒酒で、鬼の神通力を奪う効力を備えていたのです。

酒呑童子が毒酒を呑んで狙い通りに寝入ったところで、源頼光は安綱の太刀を振るい、酒呑童子の首を掻き斬りました。

酒呑童子は首だけになったにもかかわらず、源頼光の兜(かぶと)に食らい付きますが、鬼の牙は兜を破ることができません。危機一髪で逃れた源頼光と、四天王ら家臣は残った手下の鬼達も掃討。酒呑童子の首級を持って京へ凱旋します。

このとき源頼光が用いた安綱の太刀は酒呑童子を斬ったことから「童子切」と呼ばれることとなりました。

具体的な討伐の過程やエピソードは伝承によって異なり、神仏の加護や頼光の武勇が強調される場合もあります。

酒呑童子が退治された後、源頼光はその功績により、さらなる栄誉や報奨を受けることが描かれることもあります。

この物語は、酒呑童子の伝説がどのように武将や神仏の助けを得て討伐されたかを示し、勇者の武勇や神聖な力が妖怪や異界の存在に立ち向かうための力強い要素として描かれています。

また、大江山・須津地区には「鬼の岩窟」、「鬼見の滝」、「鬼の足跡石」、「鬼の飛石」「鬼の石垣」という鬼が残したといわれる痕跡がいくつもあります。その総称を“鬼の岩屋”と呼び、そこは酒呑童子が寝床にしていたといわれています。

酒呑童子の伝説には、いくつかの寓意が込められています。

まず一つは、異界と人間界の交わりや神秘的な存在の存在を通じて、人々が未知の領域や畏れを感じる心情が表現されています。

酒呑童子は美しさと危険を併せ持ち、人々を引き寄せる力を持っている点が、異世界への興味や恐怖心を象徴しています。

また、酒呑童子の酒好きや人間をさらって力を得る行為は、欲望や異常な力への渇望といった人間の弱さや葛藤を反映していると解釈されます。彼の存在は、人間が抱える誘惑や堕落といったテーマを通じて、道徳的な教訓を伝える役割を果たしています。

酒呑童子の伝説が生まれた背景には、当時の社会や宗教的な要素が影響しています。平安時代は物語文学や仏教の興隆が見られ、異界や妖怪に対する信仰や恐れが広がっていました。

また、貴族社会での宴会や芸術の興隆もあり、酒呑童子の物語が人々の想像力を刺激しやすい環境が整っていました。

さらに、異界や妖怪を題材にした物語は、日本独自の神話や伝説と深い関わりがあります。これらの物語は、自然や人間の生活と共に息づく神秘的な力を感じさせ、日本の文化や信仰の一翼を担っています。

酒呑童子の物語は、日本の古典文学や芸術にも影響を与えています。

例えば、『平家物語』や『今昔物語集』には、酒呑童子の伝説に関連する話があります。

また、歌川国芳や歌川芳艶などの浮世絵師たちが、酒呑童子や源頼光らの姿を描いています。さらに、現代の漫画やアニメ、ゲームなどにも、酒呑童子をモチーフにした作品が多くあります。