天狗の変遷

天狗の歴史~江戸時代(八大天狗の登場)

日本八大天狗は、日本全国の各地に伝わる天狗の中でも特に名高い8つの天狗を指します。

日本八大天狗は、日本全国の各地に伝わる天狗の中でも特に名高い8つの天狗を指します。

これらの天狗は、それぞれ特定の地域や山に関連付けられており、その地域の信仰や伝説に深く結びついています。

日本八大天狗の成立は、中世の修験道とその信仰背景によるものと考えられています。

修験道は、山林で修行し、密教的な儀礼を行い、霊験を感得しようとする宗教です。

山岳信仰に神道・密教・陰陽道などの諸要素が混成したもので、開祖は役小角とされます。修験道は日本独自の宗教で、山岳崇拝を基とし、厳しい山々で修行し、仏果を得る信仰です。

一方、密教的要素とは、儀式を行って、祈祷したり現世利益を祈る要素があることを指します。密教では護摩をはじめとする色々な宗教儀礼を行いますが、それはインドのバラモン教の神々に祈る儀礼に似ています。

また、密教的な要素として、曼荼羅、密教法具、灌頂(戒律や資格を正統な継承者になるために授ける儀式)における印信(師僧である阿闍梨が秘法を弟子に伝授した証拠の書状)や三昧耶形(さまざまな仏を象徴する物)など象徴的な要素が核となり、それらを授かれば、他者には示してはならないという掟があります。

このように、修験道と密教的要素は、それぞれ特有の特徴と実践を持ち、その中には多くの神秘的な要素が含まれています。

これらの要素は、修行者が霊的な進歩を遂げるための手段として用いられます。そして彼らの信仰対象である山々が、天狗の棲む場所とされ、天狗信仰が発展していきました。

また、天狗は、人間界と異界をつなぐ存在とされ、その力を借りるための祈祷や儀式が行われていました。これらの信仰行為が、各地の天狗伝説を生み出し、それが「日本八大天狗」としてまとめられることになりました。

具体的には、「愛宕太郎坊」、「比良山次郎坊」、「飯綱三郎」、「鞍馬山僧正坊」、「大山伯耆坊」、「大峰前鬼坊」、「白峰相模坊」、「彦山豊前坊」の8つが日本八大天狗とされています。

それぞれが特異な伝説や信仰を持ち、地域の文化や歴史に深く根ざしています。これらの天狗たちは、その地域の人々にとって、恐ろしさと尊崇の念を持って語り継がれてきました。

「大山伯耆坊」

大山伯耆坊は、鳥取県の名峰・大山(伯耆富士)に住むとされる伝説の天狗です。もともとは鳥取県の大山にいたとされていますが、平安時代末期に相模の国大山へ山移りしたという伝説が残っています。

大山伯耆坊は、鳥取県の名峰・大山(伯耆富士)に住むとされる伝説の天狗です。もともとは鳥取県の大山にいたとされていますが、平安時代末期に相模の国大山へ山移りしたという伝説が残っています。

『天狗経』にも『伯耆大仙清光坊』として名を連ね、日本八大天狗の一人として知られています。大山は古くから山岳信仰の地として知られ、山そのものが神として崇められてきました。阿夫利神社では、山頂の岩を御神体として祀り、雨乞いの神として信仰しています。

また、大山は天狗信仰も盛んで、阿夫利神社には大天狗、小天狗の祠があり、多くの天狗が棲む山として知られています。伯耆坊は、これらの天狗たちを束ねる統領であるとされています。大山は、古くから修験道の霊場として栄え、多くの修験者が修行に励んでいました。彼らは、厳しい修行を通して超自然的な力を得たとされ、それが天狗のイメージと結びついたと考えられています。

さて、大山伯耆坊の伝説の中でも、特に興味深いのが、彼がなぜ大山を離れ、相模の国大山へ移り住んだのかという謎です。この山移りの背景には、様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられます。

まず、有力な説として挙げられるのが、大山寺衆徒の内乱による大山の荒廃です。平安時代末期、大山寺では僧侶たちの間で勢力争いが絶えず、寺院の荒廃が進んでいました。この内乱は、単なる権力争いにとどまらず、宗教的な権威の失墜や、社会的な混乱を招いたと考えられます。

伯耆坊は、そのような状況を憂い、より良い環境を求めて相模大山へ移住したと考えられています。彼にとって、大山は神聖な修行の場であり、人々の信仰のよりどころでした。しかし、内乱によってその神聖さが失われ、人々の心が荒廃していく様子を目の当たりにし、深く失望したのかもしれません。

次に、平安時代末期に相模の国大山にいた相模坊が、保元の乱で、四国・讃岐国白峰に遷された崇徳上皇のもとに去った後、その後釜として山移りしたという伝説について詳しく見ていきましょう。

崇徳上皇は、保元の乱で後白河天皇に敗れ、讃岐に流されました。しかし、その霊力は衰えることなく、人々は彼が天狗となって復活すると信じていました。実際、崇徳上皇は、日本三大怨霊の一人として数えられており、その怨念は現在でも語り継がれています。

相模坊が崇徳上皇のもとに去ったのは、彼の霊力に惹かれたからかもしれません。そして、伯耆坊が相模大山へ移り住んだのは、相模坊の意志を継ぎ、崇徳上皇の霊力を鎮めるためだったとも考えられます。

また、伯耆坊の山移りには、当時の政治情勢も深く関わっていたと考えられます。平安時代末期は、貴族社会から武家社会へと移行する激動の時代でした。各地で戦乱が起こり、社会は混乱していました。

そのような状況下で、伯耆坊は、より安定した場所を求めて相模大山へ移住したのかもしれません。相模大山は、当時、関東地方における修験道の中心地として栄えており、多くの修験者が集まっていました。

さらに、伯耆坊の山移りには、天狗たちのネットワークも関わっていたと考えられます。天狗たちは、全国各地の山々に棲み、互いに情報を交換し、協力し合っていたと考えられています。

伯耆坊は、他の天狗たちからの情報や助言を受け、相模大山への移住を決めたのかもしれ近年では、この石碑に関する新たな研究も進められており、伯耆坊の実像に迫る手がかりとして注目されています。例えば、石碑に刻まれた文字の解読や、石碑が建立された年代の特定など、様々な研究が進められています。これらの研究成果によって、伯耆坊の山移りの謎が解き明かされる日が来るかもしれません。ません。

「飯綱三郎」

飯綱三郎は、長野県の飯綱山を発祥とする神仏習合の神で、戦国武将から庶民まで、幅広い層に信仰されてきました。その一方で、「飯綱法」と呼ばれる秘術は、邪法として恐れられる側面も持ち合わせています。

飯綱三郎は、長野県の飯綱山を発祥とする神仏習合の神で、戦国武将から庶民まで、幅広い層に信仰されてきました。その一方で、「飯綱法」と呼ばれる秘術は、邪法として恐れられる側面も持ち合わせています。

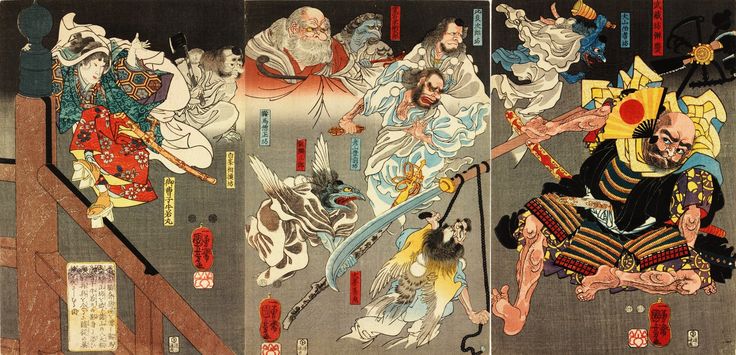

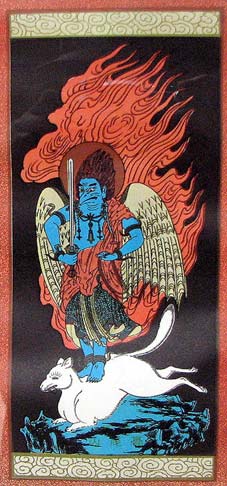

飯綱三郎は、飯綱山に対する山岳信仰と、神道、仏教、修験道などが融合して生まれた神です。その姿は、白狐に乗り、剣と索を持つ烏天狗形で表されるのが一般的です。

飯綱三郎は、戦勝の神として、中世の武将たちに厚く信仰されました。足利義満、細川政元、上杉謙信、武田信玄など、名だたる武将たちが、飯綱三郎に戦勝を祈願しました。特に、上杉謙信の兜の前立に飯綱三郎像が用いられたことは有名です。

飯綱三郎が授ける「飯綱法」は、天狗や狐を使役する秘術として伝えられました。

しかし、その強力な力から、「愛宕勝軍神祇秘法」や「ダキニ天法」などと並び、中世から近世にかけては「邪法」として恐れられました。飯綱法は、呪術的な要素を含み、人々に畏怖の念を抱かせたと考えられます。

その後、飯綱三郎は、武将だけでなく、庶民の間にも広く信仰が広まりました。

特に、関東以北では、飯綱講と呼ばれる信仰組織が結成され、飯綱三郎を祀る神社や寺院が各地に建立されました。飯綱講は、講員同士の相互扶助や、地域社会の結束を強める役割も果たしました。

飯綱三郎の本地(神仏習合における本地仏)は、一般的に不動明王であると言われています。飯綱権現とも呼ばれ、飯綱権現は不動明王の化身ともされています。

現在でも、飯綱三郎は、関東以北を中心に、各地で熱心に信仰されています。

信州の飯綱神社:飯綱三郎発祥の地であり、多くの信者が訪れます。

高尾山薬王院 :関東における飯綱信仰の中心地として知られています。

鹿野山神野寺 :千葉県における飯綱信仰の重要な拠点です。

飯綱寺 :千葉県いすみ市にあり、飯綱信仰を今に伝えています。

日光山輪王寺 :日光山においても、飯綱三郎は重要な神として祀られています。

「比良山次郎坊」

比良山次郎坊は、琵琶湖西岸にそびえる比良山地に棲むとされる天狗の統領です。彼は、愛宕山の太郎坊と並び称される、日本でも有数の強力な天狗として知られています。

次郎坊は、修験道の開祖である役小角とも関係が深く、彼から神通力を授かったという伝説も残っています。 比良山は、古くから修験道の霊場として知られ、多くの修験者が修行に励んでいました。彼らは、厳しい修行を通して超自然的な力を得たとされ、それが天狗のイメージと結びついたと考えられています。

比良山は、古くから修験道の霊場として知られ、多くの修験者が修行に励んでいました。彼らは、厳しい修行を通して超自然的な力を得たとされ、それが天狗のイメージと結びついたと考えられています。

また、比良山は、古くから琵琶湖の水運を司る神としても信仰されてきました。次郎坊は、その神の化身、あるいは神に仕える存在として、人々に畏怖されてきたのかもしれません。

比良山の豊かな自然は、多くの動植物を育み、人々に恵みをもたらしてきました。次郎坊は、その自然を守り、人々の暮らしを見守る存在として、崇められてきたのかもしれません。

比良山次郎坊は、もともと京都の比叡山に棲んでいた大天狗でした。愛宕山太郎坊と並び称され、天狗の群れを率いて悪戯三昧の日々を送っていたと言われています。

しかし、天台宗の開祖・最澄が比叡山に延暦寺を建立すると、状況は一変します。次々と法力の強い僧侶たちが山にやってきて、山を占領していったのです。

これは、奈良時代から続く修験道と平安時代の仏教の勢力の交代を意味する出来事と言えます。修験道は、自然の中で厳しい修行を行い、超自然的な力を得ることを目的としていました。一方、仏教は、教義の研究や儀式を通じて、人々の救済を目指しました。

平安時代に入ると、貴族社会を中心に仏教が広まり、修験道は次第に衰退していきました。比叡山における次郎坊の遷座は、その象徴的な出来事だったと言えるでしょう。

次郎坊は、配下の天狗を率いて、北に25kmほど離れた滋賀の比良山に引っ越しました。これは、単なる引っ越しではなく、修験道の象徴である天狗が、仏教の勢力に敗れ、新たな地を求めたことを意味しています。

比良山は、当時、修験道の霊場として知られており、次郎坊は、そこで新たな拠点を作り、勢力を立て直そうとしたのかもしれません。

次郎坊の遷座は、天狗の伝説だけでなく、日本の宗教史においても重要な意味を持っています。それは、時代の変化とともに、人々の信仰や価値観がどのように変化していくのかを示唆していると言えるでしょう。

次郎坊の伝説は、比良山の歴史や文化と深く結びついています。例えば、次郎坊は、比良山の天候を操り、雨を降らせたり、嵐を起こしたりすると言われています。これは、比良山が琵琶湖の水源として重要な役割を果たしていることと関係があるのかもしれません。

また、次郎坊は、人々に様々な試練を与え、乗り越えさせたという伝説も残っています。これは、修験道の修行における試練を象徴しているのかもしれません。

次郎坊は、比良山の修験者たちを束ね、彼らを指導する役割も担っていたと考えられています。彼は、修験者たちに神通力を授け、彼らが厳しい修行を乗り越えられるように助けたのかもしれません。

比良山には、次郎坊にまつわる様々な史跡や伝承が残っています。例えば、次郎坊が修行したとされる岩や、彼が住んでいたとされる洞窟などが残っています。

これらの史跡や伝承は、次郎坊が実在した証拠なのではないか、という人もいます。近年では、これらの史跡や伝承に関する新たな研究も進められており、次郎坊の実像に迫る手がかりとして注目されています。

例えば、史跡に残された痕跡の分析や、伝承に登場する地名の特定など、様々な研究が進められています。これらの研究成果によって、次郎坊の謎が解き明かされる日が来るかもしれません。

「愛宕太郎坊」

「愛宕太郎坊」は日本八大天狗の一つで、京都の愛宕山に棲んでいる天狗です。

愛宕太郎坊は、「日羅坊」や「栄術太郎」とも呼ばれ、比良山の次郎坊と並び称される、日本でも有数の強力な天狗として知られています。

太郎坊は、神と天狗の両方の側面を持つという特異な存在です。愛宕山は、古くから山岳信仰の霊場として知られ、太郎坊は、その山の神の化身、あるいは神に仕える存在として崇められてきました。

太郎坊は、神と天狗の両方の側面を持つという特異な存在です。愛宕山は、古くから山岳信仰の霊場として知られ、太郎坊は、その山の神の化身、あるいは神に仕える存在として崇められてきました。

一方で、太郎坊は、天狗の王として、多くの天狗たちを従えています。彼は、天狗たちを率いて、愛宕山の自然を守り、人々の暮らしを見守る役割を担っていると考えられています。多くの眷族を従える日本一の大天狗とされています。日本全国の天狗を取りまとめる惣領ともされており、愛宕山を拠点とする大天狗であり、ここに由来する愛宕権現信仰に絡む形で信仰の対象となっています。

『天狗経』に説かれる四十八天狗の一人でもあり、同じく四十八天狗の一人である富士山陀羅尼坊は「富士山太郎坊(冨士太郎)」という別名もあります。

現在の京都の愛宕山では「愛宕太郎坊」表記の看板が立てられています。

愛宕山は、古くから火伏せの神として信仰されており、太郎坊もまた、火を操る力を持つとされています。これは、愛宕山が火山活動によって形成された山であることと関係があるのかもしれません。

太郎坊は、人々に様々な試練を与え、乗り越えさせたという伝説も残っています。これは、愛宕山の厳しい自然環境や、修験道の修行における試練を象徴しているのかもしれません。

愛宕太郎坊は猪に騎乗し、錫杖を持つ鳥面の天狗として描写されます。

この姿は愛宕権現の本地である勝軍地蔵にも似ています。愛宕権現は勝軍地蔵と同じ姿でも描写され、白馬のほかに猪に騎乗する例があります。

愛宕権現(勝軍地蔵)には翼がなく、人間の顔をしており、愛宕太郎坊天狗との区別は容易です。

愛宕太郎坊の伝説は、愛宕山の歴史や文化と深く結びついています。愛宕山は、古くから修験道の霊場として知られ、多くの修験者が修行に励んでいました。修験者たちは、太郎坊を山の神として崇め、彼から神通力を授かろうとしました。太郎坊は、修験者たちに様々な試練を与え、彼らが厳しい修行を乗り越えられるように助けたと考えられています。

平安時代に入ると、愛宕山は、神仏習合の霊場として発展しました。太郎坊は、神と仏の両方の側面を持つ存在として、人々に崇められるようになりました。鎌倉時代に入ると、愛宕山は、火伏せの神として信仰されるようになりました。太郎坊は、火を操る力を持つ神として、人々の信仰を集めるようになりました。江戸時代に入ると、愛宕山は、庶民の間でも広く信仰されるようになりました。太郎坊は、火伏せの神としてだけでなく、商売繁盛や家内安全の神としても信仰されるようになりました。

なお、『今昔物語』では天竺(インド)の天狗の代表である日羅、中国の天狗の代表である是界と共に役小角の前に現れています。愛宕神社の奥の院にあたる「若宮」に祀られ、若宮太郎坊権現とも呼ばれています。愛宕権現を伊弉冊と同体とする説をとなえる「愛宕山両社

太々百味略縁起」では太郎坊は軻遇突智と同体とされ、本地仏は阿弥陀如来としています。

また、愛宕山には、太郎坊にまつわる様々な史跡や伝承が残っています。例えば、太郎坊が修行したとされる岩や、彼が住んでいたとされる洞窟などが残っています。これらの史跡や伝承は、太郎坊が実在した証拠なのではないか、という人もいます。近年では、これらの史跡や伝承に関する新たな研究も進められており、太郎坊の実像に迫る手がかりとして注目されています。例えば、史跡に残された痕跡の分析や、伝承に登場する地名の特定など、様々な研究が進められています。これらの研究成果によって、太郎坊の謎が解き明かされる日が来るかもしれません。

「鞍馬山僧正坊」

鞍馬山僧正坊は、京都の鞍馬山の奥、僧正ヶ谷に棲むと伝えられる大天狗です。

鞍馬山僧正坊は、京都の鞍馬山の奥、僧正ヶ谷に棲むと伝えられる大天狗です。

彼は、愛宕山の太郎坊、比良山の次郎坊と並び称される、日本でも有数の強力な天狗として知られています。また、鬼一法眼と同一視されることがあります。鞍馬寺の鞍馬天狗鞍馬弘教では、鞍馬寺に祀られる尊天の一尊である大天狗、護法魔王尊、またの名を鞍馬山魔王大僧正が、鞍馬山僧正坊を配下に置くとされます。

鞍馬山は、古くから山岳信仰の霊場として知られ、僧正坊は、その山の神の化身、あるいは神に仕える存在として崇められてきました。

また、鞍馬山は、修験道の霊場としても知られ、多くの修験者が修行に励んでいました。僧正坊は、修験者たちに神通力を授け、彼らが厳しい修行を乗り越えられるように助けたと考えられています。

鞍馬山は、古くから天狗の棲む山として知られ、多くの天狗たちが棲んでいると言われています。僧正坊は、それらの天狗たちを束ねる統領であるとされています。

鞍馬山僧正坊の伝説で最も有名なのは、源義経(牛若丸)に剣術を教えたというものです。

源義経は、源義朝の九男として生まれましたが、平治の乱で父が敗死し、幼くして鞍馬寺に入れられました。しかし義経は、僧侶になることを嫌い、夜な夜な寺を抜け出しては、僧正ヶ谷で剣術の稽古に励んでいました。そこで、義経は僧正坊と出会い、彼から剣術や兵法を学んだと言われています。

義経が僧正坊から学んだのは、剣術だけではありません。彼は、僧正坊から、戦術や戦略、そして人心掌握術など、武将として必要なあらゆる知識や技能を学んだと言われています。

義経は、僧正坊から学んだことを活かし、源平合戦で数々の戦功を挙げ、源氏の勝利に大きく貢献しました。

義経と僧正坊の伝説は、多くの物語や能、歌舞伎などで語り継がれてきました。これらの物語は、義経の武勇や悲劇的な生涯を彩る要素として、人々の心を惹きつけてきました。近年では、義経と僧正坊の伝説に関する研究も進められており、伝説の真偽や、伝説が生まれた背景などが明らかになりつつあります。

例えば、義経が僧正坊から学んだとされる剣術や兵法は、当時の武士の戦い方や戦術と合致する点が多く、伝説には一定の史実が含まれている可能性が指摘されています。

また、義経と僧正坊の伝説は、当時の人々の天狗信仰や、修験道の文化を反映しており、伝説を読み解くことで、当時の社会や文化を知る手がかりになると考えられています。

「大峰前鬼坊」

大峰前鬼坊は、奈良県下北山村に位置し、大峰山の麓にあります。ここは、大峰奥駈道の物理的な中間地点に位置し、修験道の開祖とされる役行者の時代から変わらぬたたずまいを見せています。

大峰山は、古くから修験道の霊場として知られ、多くの修験者が修行に励んでいました。前鬼周辺には、「大峯山七十五靡」と呼ばれる75ヵ所の行や礼拝のための場所が残されており、その歴史を今に伝えています。

大峰前鬼坊の起源は、役行者の弟子である前鬼と後鬼という二匹の鬼にまで遡ります。彼らはもともと人をさらって食べる鬼でしたが、役行者によって説教され、人間の姿に変わりました。

役行者の命により、前鬼と後鬼はこの地で修験者たちを受け入れるようになりました。彼らは、修験者たちに宿を提供し、食事を与え、修行の安全を見守る役割を担いました。

現在、前鬼集落には、五鬼助家の61代目、五鬼助義之さんが小仲坊だけを維持しています。彼は、先祖から受け継いだ伝統を守り、今もなお修験者たちを受け入れ続けています。

前鬼と後鬼は、役行者の弟子となり、人間の姿に変わった後、役行者の命により、この地で修験者たちを受け入れるようになりました。

彼らは、5人の子供たちをもうけ、それぞれが宿坊を開き、田畑を耕しながら大峰奥駈道を行く修行者たちを支え続けました。

前鬼・後鬼の子孫である五鬼助家は、代々、修験者たちを支え続け、大峰山の歴史と文化を今に伝えています。

大峰山は、修験道の開祖である役行者が開いた霊場として知られています。役行者は、飛鳥時代の修験者であり、神仏習合の思想に基づいて、山岳修行を行いました。役行者は、大峰山で厳しい修行を行い、神通力を得たとされています。彼は、その力を使って、人々を救い、国を護ったと言われています。

大峰山は、役行者の時代から、多くの修験者たちが修行に励む霊場として栄えてきました。修験者たちは、厳しい自然の中で修行を行い、心身を鍛え、悟りを開こうとしました。

大峰山は、現在も修験者たちの修行の場として、多くの人々が訪れています。大峰前鬼坊は、その歴史と文化を今に伝える貴重な場所として、多くの人々を魅了しています。

大峰前鬼坊は、日本八天狗や四十八天狗の一尊ともされています。これは、大峰山が古くから天狗信仰の霊場としても知られていたことを示しています。

天狗は、山岳信仰において、山の神の化身、あるいは山の神に仕える存在として考えられてきました。大峰山は、険しい山々が連なる霊場で、古くから天狗が棲む山として恐れられていました。そして 修験者たちは、天狗を山の神として崇め、彼らの力を借りて修行を成功させようとしました。

大峰前鬼坊は、天狗信仰と修験道が融合した、独特の文化を持つ場所として、多くの人々を惹きつけています。

「白峰相模坊」

相模坊は、香川県坂出市の五色台に位置する白峯寺にゆかりのある天狗で、地元では「さがん坊はん」と親しまれています。

白峰相模坊は、真言宗御室派の寺院、白峯寺の守護神として知られています。白峯寺は、四国八十八箇所霊場の第八十一番札所であり、弘法大師空海によって創建されたと伝えられる、歴史ある霊場です。

境内には、国の重要文化財に指定されている本堂や、美しい石造十三重塔など、見どころも数多く存在します。

白峯寺は、「白峯大権現相模坊」とも呼ばれ、相模坊がこの地の守護神として深く信仰されていることがわかります。

相模坊は、「保元物語」「雨月物語」「源平盛衰記」など、多くの文献に登場する有名な天狗です。これらの文献では、相模坊は神通力を持つ強力な天狗として描かれており、その存在は、鞍馬山の僧正坊、相模大山伯耆坊などと並び、日本八大天狗に数えられています。

「さかいで天狗まつり」なども開催されており、地元ではとても親しみ深い天狗です。相模坊は、元々は相模国(現在の神奈川県)の大山にいたとされています。では、なぜ相模坊は白峰山に移り、この地を守護するようになったのでしょうか。その背景には、崇徳上皇との深い関わりがあると考えられています。

相模坊と崇徳上皇との関係は、切っても切れない深いものです。一一五六年、保元の乱で敗れた崇徳上皇は、讃岐の地に流され、不遇のうちに生涯を閉じました。

上皇は、自身の不遇な境遇を嘆き、強い怨みを抱いて亡くなったと伝えられています。そのため、その怨霊を鎮めるために、相模坊が白峰の霊域を守護しているとも考えられています。

相模坊は、上皇の死後、その霊を慰め、白峯の霊域を守護し続けていると伝えられています。上皇と相模坊の間に、どのような物語があったのか、想像を掻き立てられます。

それにしても上皇の霊を慰めるとは、いったいどのようなことをしていたのか、様々な想像ができます。例えば、相模坊は上皇の霊を慰めるために、毎夜、法華経を唱えていたのかもしれません。また、上皇の霊を鎮めるために、様々な神事を行っていたのかもしれません。相模坊は、単なる伝説上の存在ではなく、人々の深い信仰と歴史の中で生きてきた存在なのです。

さらに、相模坊は、白峯寺の境内にある頓証寺殿を守護しているとも伝えられています。頓証寺殿は、崇徳上皇の御所跡であり、上皇の霊が祀られています。相模坊は、この頓証寺殿を守ることで、上皇の霊を鎮め、白峯の霊域を守護していると考えられています。

また、相模坊は、白峯寺の周辺地域を守護する存在としても信仰されています。例えば、相模坊は、白峯山に住む人々を災いから守り、五穀豊穣をもたらすと信じられています。また、相模坊は、漁師たちの守り神としても信仰されており、漁の安全と豊漁を祈願する人々が、相模坊に祈りを捧げています。

現代においても、相模坊は地域の象徴として大切にされています。坂出市では、「さかいで天狗まつり」が開催され、多くの人々が相模坊に親しんでいます。この祭りでは、天狗の面をかぶった人々が街を練り歩き、様々なイベントが行われます。「天狗うどん」などの地元グルメも開発され、相模坊は観光資源としても活用されています。

また、相模坊をモチーフにしたキャラクターグッズなども販売されており、相模坊は地域の活性化に貢献しています。相模坊の伝説は、私たちに何を教えてくれるのでしょうか。それは、歴史、文化、そして人々の信仰心といった、目に見えない大切なものかもしれません。相模坊の伝説を通して、私たちは、歴史の重み、文化の豊かさ、そして人々の信仰心の尊さを学ぶことができます。

「彦山豊前坊」

彦山豊前坊は、古くから修験道の霊場として知られる英彦山の守護神として信仰されています。英彦山は、神仏習合の山として栄え、多くの修験者が修行に励んだ場所です。豊前坊は、その英彦山に棲み、修験者たちを守護する存在として、古くから人々に畏敬の念を抱かれてきました。

豊前坊は、その名の通り、豊前国(現在の福岡県東部と大分県北部)に由来し、この地域一帯を守護する役割を担っています。「太平記」や「前太平記」などの古典文学にもその名が登場し、神通力を持つ強力な天狗として描かれています。

豊前坊は、愛宕山の太郎坊、鞍馬山の僧正坊などと並び、日本八大天狗に数えられ、その中でも特に強力な天狗として知られています。豊前坊は、修験道の守護神としてだけでなく、山岳信仰の象徴としても崇められており、その存在は、英彦山の歴史と文化に深く根付いています。

豊前坊と英彦山の関係は、切っても切れない深いものです。

英彦山は、古くから修験道の霊場として栄え、多くの修験者が修行に励んだ場所です。豊前坊は、その英彦山に棲み、修験者たちを守護する存在として、古くから人々に畏敬の念を抱かれてきました。豊前坊は、修験者たちに様々な試練を与え、それを乗り越えることで、彼らの力を高めると信じられています。

また、豊前坊は、修験者たちが修行中に遭遇する様々な危険から彼らを守るとも伝えられています。豊前坊は、英彦山の自然現象と深く結びついており、その姿は、嵐や雷などの自然現象として現れるとも言われています。豊前坊は、英彦山の自然を守り、その力を人々に分け与える存在として、崇められてきました。豊前坊は、単なる伝説上の存在ではなく、英彦山の歴史と文化の中で生きてきた存在なのです。

さらに、豊前坊は、英彦山の山伏たちと深い関わりを持っていたと伝えられています。豊前坊は、山伏たちに様々な知識や力を与え、彼らの修行を助けたと言われています。

また、豊前坊は、山伏たちに様々な試練を与え、それを乗り越えることで、彼らの力を高めたとも伝えられています。豊前坊は、山伏たちの守護神としてだけでなく、彼らの師としても崇められていました。豊前坊は、英彦山の山伏文化を語る上で、欠かすことのできない存在なのです。

現代においても、豊前坊は英彦山の象徴として大切にされています。英彦山では、豊前坊を祀る様々な祭や行事が行われ、多くの人々が豊前坊に祈りを捧げています。

また、豊前坊をモチーフにした様々なキャラクターグッズや土産物が販売されており、豊前坊は観光資源としても活用されています。豊前坊の伝説は、私たちに何を教えてくれるのでしょうか。それは、自然への畏敬の念、修験道の精神、そして地域の文化といった、目に見えない大切なものかもしれません。豊前坊の伝説を通して、私たちは、自然との共生、自己を高めるための努力、そして地域を愛する心を学ぶことができます。

天狗の歴史

| 古代中国 | 凶事を知らせる彗星や流星 |

|---|---|

| 古代日本 | 神秘的な存在 |

| 平安時代 | 山に住む物の怪 |

| 南北朝時代 | 仏敵から怨霊へ |

| 室町時代末期 | 神もしくは神に近い存在 |

| 江戸時代(山伏との同一視) | 修験道の影響 |

| 江戸時代(八大天狗の登場) | 各地に伝わる名高い天狗 |

| 江戸時代(48天狗の登場) | 全国の霊山から天狗を招聘 |

| 現代 | 娯楽的キャラクターに |

時代とともにどう変化したか

時代とともにどう変化したか 文献により異なる天狗の形態

文献により異なる天狗の形態