古文書に見る鬼の類型

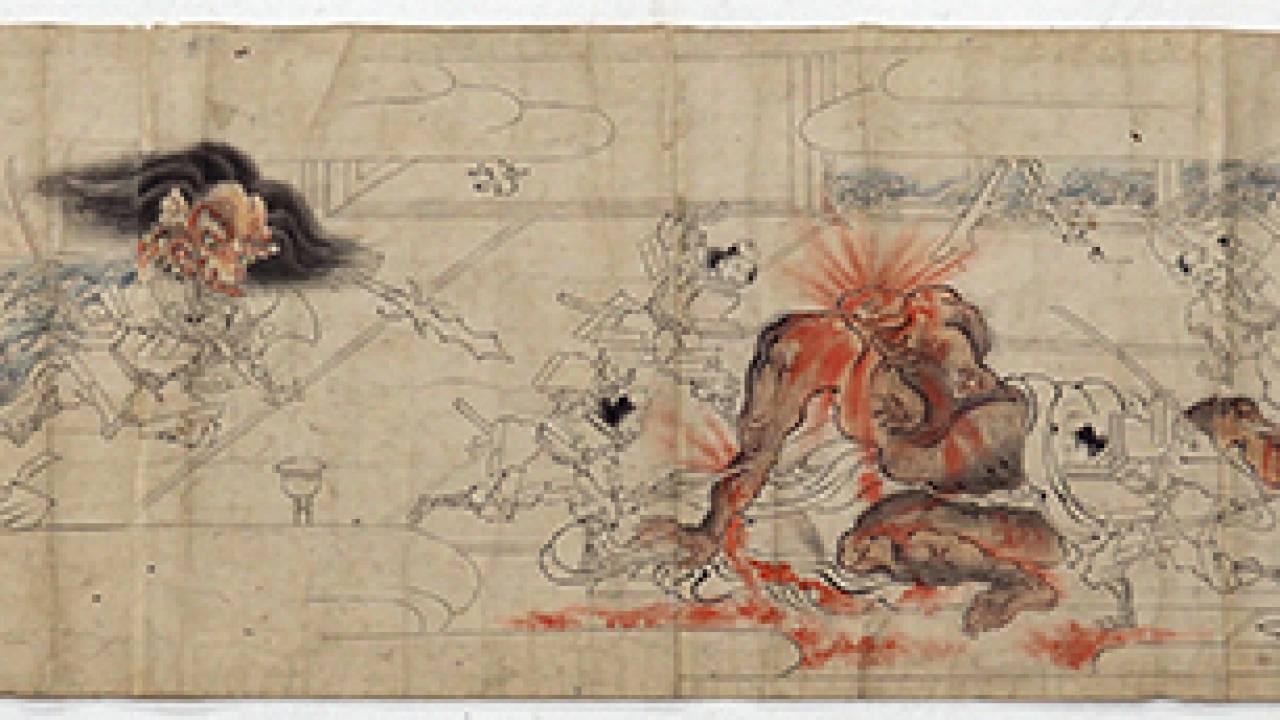

大江山絵詞

『大江山絵詞』は、源頼光とその四天王が大江山の酒呑童子を退治した物語を描いた絵巻物で、現存する最古の作品とされています。

『大江山絵詞』は、源頼光とその四天王が大江山の酒呑童子を退治した物語を描いた絵巻物で、現存する最古の作品とされています。

この物語は、その住居を大江山にするか伊吹山にするかによって大きく2系統に分けられます。

大江山を住居とする系統の最古の作と言われているのが逸翁美術館所蔵の「大江山絵詞」で、伊吹山を住居とする系統ではサントリー美術館蔵の「酒伝童子絵巻」が代表作とされています。

『大江山絵詞』のあらすじは次のとおりです。

一条天皇の時代、京の若者や姫君が次々と神隠しに遭った。安倍晴明に占わせたところ、大江山に住む鬼(酒呑童子)の仕業とわかった。

そこで帝は長徳元年(995年)に源頼光と藤原保昌らを征伐に向わせた。頼光らは山伏を装い鬼の居城を訪ね、一夜の宿をとらせてほしいと頼む。

酒呑童子らは京の都から源頼光らが自分を成敗しにくるとの情報を得ていたので警戒し様々な詰問をする。なんとか疑いを晴らし酒を酌み交わして話を聞いたところ、大の酒好きなために家来から「酒呑童子」と呼ばれていることや、平野山(比良山)に住んでいたが伝教大師(最澄)が延暦寺を建てて以来、そこには居られなくなり、嘉祥2年(849年)から大江山に住みついたことなど身の上話を語った。

頼光らは、さらに姫君の血の酒や人肉をともに食べ安心させたのち、神よりもらった「神便鬼毒酒」という毒酒を酒盛りの最中に酒呑童子に飲ませ2、体が動かなくなったところを押さえて、寝首を掻き成敗した。

しかし首を切られた後でも頼光の兜に噛み付いた。源頼光たちは鬼の首を持ち帰り、天皇に献上します。

この物語における「鬼」は、社会の秩序に反する存在として描かれています。

酒呑童子は、自分の欲望のままに行動し、人々を苦しめていました。

しかし、その行為は社会の秩序を乱すものであり、それが許されることはありません。そのため、源頼光とその四天王によって罰せられ、その命を絶たれました。

また、大江山絵詞に出現する鬼は、人間の欲望や悪意の化身として描かれています。

酒呑童子は、酒や快楽に溺れて人間性を失い、人間を食べるという最悪の行為を繰り返しています。

酒呑童子の配下の鬼たちも、人間に災いをもたらす邪悪な存在として描かれています。

鬼たちは、人間の社会や秩序に反する者たちとして、天皇の命を受けた源頼光たちによって罰せられます。

この物語は、正義が最終的には勝利するというメッセージを伝えています。

酒呑童子は一時的には力を持っていましたが、最終的にはその力は失われ、正義の力によって打ち倒されました。

このように、『大江山絵詞』に登場する「鬼」は、社会の秩序に反する存在として描かれ、その存在が最終的には正義の力によって打ち倒されるという物語を通じて、私たちに様々なメッセージを伝えています。

人間の道徳や正義についての教訓を伝えるとともに、人間と鬼の対立を通して、人間の心の内と外の世界を反映すると言えるでしょう。

また、この物語は、多くの芸術作品や文学作品の題材ともなっています。

例えば、能楽の「酒呑童子」や歌舞伎の「義経千本桜」などがあります。

これらの作品では、酒呑童子と源頼光の戦いが描かれ、酒呑童子の人間らしさや悲劇性が強調されています。