古文書に見る鬼の類型

日本書紀

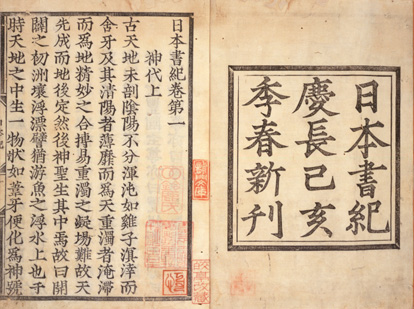

『日本書紀』は、元正天皇の養老4年(720)に完成したとされるわが国最初の勅撰国史(天皇の命で編修された国の歴史)。撰者(編者)は天武天皇の皇子の舎人親王(とねりしんのう)ですが、ほかに紀清人(きのきよひと)や三宅藤麻呂(みやけのふじまろ)らが編纂の実務を担当しました。

『日本書紀』は、元正天皇の養老4年(720)に完成したとされるわが国最初の勅撰国史(天皇の命で編修された国の歴史)。撰者(編者)は天武天皇の皇子の舎人親王(とねりしんのう)ですが、ほかに紀清人(きのきよひと)や三宅藤麻呂(みやけのふじまろ)らが編纂の実務を担当しました。

全30巻のうち、巻1・2は神話的性格の濃い「神代紀」。巻3の「神武紀」以下、巻30の「持統紀」までは、年月の順に歴代天皇の事蹟や歴史上の事件が漢文で記されています。『日本書紀』は、日本の古代史を詳細に記録した文献で、天地開闢(てんちかいびゃく)といわれる世界のはじまり、神々の手によって日本の国が築かれていった神代から、第41代の天皇にかぞえられる持統天皇の時代までの歴史が記録されています。

日本書紀の原本は、残念ながら失われてしまいました。しかし、後世の人が書き写した「写本」はいくつか残っています。写本とはいえ、貴重であることに変わりはなく、なかには国宝に指定されているものもあります。

この『日本書紀』において、特に鬼(オニ)といった悪しき存在は、神聖な場所や神の使者との対立を通じて物語に絡み、神と人間の対話や対立を象徴的に表現しています。鬼は悪を具現化し、その獰猛な外見や恐ろしい特徴によって人間に害を及ぼす存在として描かれています。

欽明天皇5年(544年)の記事によれば、佐渡島に蝦夷もしくは満州から渡って住み着いた人々が、その島の人々によって「鬼」と呼ばれ、忌み嫌われていました。

この「鬼」は、異国人や自分たちとは異なる文化や習慣を持つ人々を指しています。この記事は、当時の日本人が異国人や異文化に対してどのような認識を持っていたかを示しています。

異なる文化や習慣を持つ人々を「鬼」と呼ぶことで、彼らが自分たちとは異なる存在であり、理解が難しいと感じていたことが伺えます。また、彼らが「鬼」と呼ばれ、忌み嫌われていたことから、異文化に対する恐怖や排他的な態度も示唆されています。

この記事は、日本の歴史や文化における「鬼」の概念が、単に怖ろしい存在や悪を象徴するものだけでなく、異文化や異国人に対する理解の難しさや対立を反映していることを示しています。

斉明天皇4年(660年)の記事では、「鬼」がただの目撃者として登場し、天皇の葬儀の様子を見守る役割を果たしています。

この鬼は悪意を持つ存在ではなく、時代の目撃者としての性格が強調されています。

日本の友好国である百済が唐・新羅連合軍に敗北した際、百済を助けるために斉明天皇が飛鳥から自ら軍を率いて九州へ出陣しました。しかし、斉明天皇はその地で突如病死しました。そのときの葬儀の際の記述が、「朝倉山の上に鬼ありて、大笠を着て喪の儀(よそおい)を臨み視る」というものです。

一般的に「鬼」が目撃者として描かれる場合、それは時代の変遷や出来事を見守る存在としての役割を果たしています。

「鬼」が悪意を持つ存在として描かれることもありますが、それは一面的な解釈であり、必ずしも「鬼」が悪を象徴するわけではありません。むしろ、「鬼」は人間の心情や社会の状況を反映した存在とも言えます。

そのため、「鬼」が目撃者として描かれる場合、それはその時代の人々の視点や感情、価値観を反映していると考えられます。

また、「鬼」が目撃者として描かれることで、その存在が人間社会と密接に関わっていることが強調されます。

つまり、「鬼」は人間の世界とは別の存在でありながら、人間の生活や歴史に深く関与しているという事実が示されています。

持統天皇元年(687年)の記事では、「鬼」が大和国の特定の地名に関連しており、この地は鬼が棲むとされ、人間に災いをもたらす邪悪な存在として描かれています。

神武天皇が即位する前の己未の年に、大和国で恭順に及ばなかった新城戸畔(にいきとべ)、和珥坂下の居勢祝(こせはふり)、臍見長柄丘岬の猪祝(いはふり)という三箇所の土蜘蛛をそれぞれ討ち取ったという記述があります。また、高尾張邑(現在の葛城市)にいた土蜘蛛を討つために、葛を編んで作った網を使ったという記述もあります。その功績により、地名を葛城(かつらぎ)と改めたとされています。

鬼は、社会や秩序に反する存在として、天皇の命を受けた武士によって罰せられることがありました。「鬼」が特定の地名に関連して登場し、邪悪な存在として描かれることは、日本の伝説や神話によく見られるテーマです。

鬼は、社会や秩序に反する存在として、天皇の命を受けた武士によって罰せられることがありました。「鬼」が特定の地名に関連して登場し、邪悪な存在として描かれることは、日本の伝説や神話によく見られるテーマです。

「鬼」は、しばしば社会や秩序に反する存在として描かれ、人間に災いをもたらすとされます。そのため、天皇の命を受けた武士によって罰せられることがあります。これは、社会の秩序を維持し、邪悪な力を制御するための象徴的な行為と考えられます。

また、「鬼」が特定の地名に関連しているという点は、その地域の歴史や伝説、信仰などが「鬼」の存在に影響を与えていることを示しています。

地域の人々にとって、「鬼」はその地の特性や歴史を象徴する存在であり、その地を理解し、尊重するための一部とも言えます。

これらの出来事や描写を通じて、鬼の存在は時代や文脈によって異なる意義を持ちます。日本書紀は、日本独自の歴史や文化を反映しており、鬼は異なる文化との交流や対立、そして道徳的な教訓の表現を通じて、日本の歴史とアイデンティティに深い影響を与えた存在と言えます。